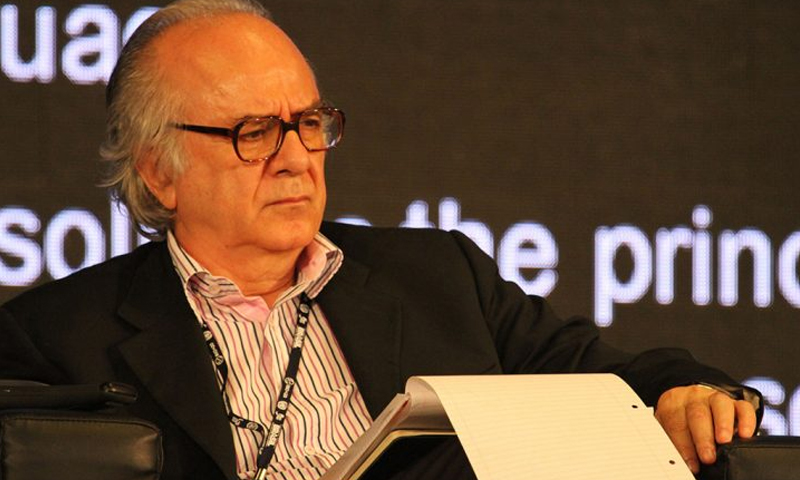

Confira a entrevista especial com Boaventura de Sousa Santos.

Por: João Vitor Santos e Wagner Fernandes de Azevedo / Instituto Humanitas Unisinos

O capitalismo compreendeu que mercantilizar a educação é extremamente lucrativo. No entanto, essa construção não é recente. A ciência construiu-se como um conhecimento colonizador, subjugando e exterminando os conhecimentos que buscavam a interligação do ser humano e a natureza. O conhecimento abstraído, separado e fragmentado, constitui-se como base da exploração da Terra e dos povos que a ela se identificavam. O sociólogo português Boaventura de Sousa Santosexplica, em entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line, que “a concepção [de natureza] que foi adotada nas colônias foi a concepção cartesiana porque era essa a que permitia explorar os recursos naturais sem limite e mesmo considerar os povos nativos como parte da natureza e, tal como ela, totalmente disponíveis para os interesses coloniais”.

A ciência, para Boaventura, tem um caráter ambíguo e contraditório, pois “tem um pluralismo interno, pode ser um instrumento contra a dominação capitalista, colonialista e patriarcal mas o conhecimento científico continua afirmando uma superioridade incondicional e em abstrato que acaba por legitimar o epistemicídio”. Para o sociólogo, esse pluralismocoloca a ciência em disputa, sendo a universidade o local dos diferentes enfrentamentos. “Nas últimas décadas houve esforço notável no sentido de tornar esse projeto [de universidade pública] mais inclusivo e intercultural. Esse esforço está hoje no centro da hostilidade à universidade pública. É que o neoliberalismo não está mais interessado em projetos de país”, acrescenta.

Dentro dessa trajetória contraditória, formula-se “o capitalismo universitário”. A educação como mercadoria lucrativa faz dos estudantes “consumidores de um serviço produzido pela universidade de que os trabalhadores mais qualificados são os professores”. Boaventura expõe que esse processo se formula em cinco fases: primeiro, “a degradação financeira da universidade pública transferindo recursos para o setor privado”; segundo, “privilegiando a formação da força de trabalho exigida pela economia”; terceiro, “torna-se mercado onde os estudantes deviam pagar para entrar”; quarto, “criam-se rankings das universidades para que cada universidade passasse a ter um valor de mercado globalmente reconhecido”; e, por fim, “a universidade deve ser gerida como uma empresa capitalista privada”. O sociólogo identifica que no Brasil todas as fases do capitalismo universitário estão articuladas no programa Future-se: “avança de maneira brutal, tipo terapia de choque, para queimar etapas e fazer colapsar as fases acima mencionadas”.

Para o sociólogo é necessário, mais que a defesa da universidade pública, a defesa de uma reforma universitária – aos moldes da Reforma de Córdoba de 1918 – a partir de cinco vetores: a democratização da universidade; a reconversão epistemológica, ao que designa como Epistemologias do Sul; a luta contra o elitismo; o testemunho na prática da sua vocação anticapitalista, antipatriarcal, anticolonialista; e a criação de formas não capitalistas (fora da lógica dos rankings) de cooperação interuniversitária, tanto a nível nacional como internacional.

Boaventura de Sousa Santos é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin-Madison e Global Legal Scholar da Universidade de Warwick. É igualmente diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, diretor do Centro de Documentação 25 de Abril da mesma Universidade e coordenador Científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa.

Entre sua vasta produção bibliográfica, citamos os recentes livros The End of the Cognitive Empire (Duke University Press, 2018); Pneumatóforo: Escritos Políticos 1981-2018 (Almedina, 2018); Esquerdas do Mundo, Uni-vos! (Boitempo, 2017); Decolonising the University (Cambridge Scholars, 2017); Justicia entre Saberes: Epistemologías del Sur contra el Epistemicidio(Morata, 2017); As bifurcações da ordem. Revolução, cidade, campo e indignação (Editora Cortez, 2016); A Difícil Democracia - Reinventar As Esquerdas (Boitempo Editorial, 2016).

Confira a entrevista.

Como se constituiu o conhecimento científico nos países colonizados?

Constituiu-se como parte integrante do processo colonial. Foi sempre mais uma questão de poder do que de saber e envolveu sempre a destruição dos conhecimentos que vigoravam nas regiões do mundo por onde se expandiu o colonialismo europeu. Chamo isso de epistemicídio. O epistemicídio foi sempre o outro lado do genocídio: populações sem valor humano porque ignorantes ou detentoras de conhecimentos sem validade ou até perigosos. Nunca atuou em separado do conhecimento teológico, a evangelização.

Mas este projeto teve diferentes trajetórias em diferentes regiões do mundo. Na Ásia e em parte da África e das Américas, onde existiam impérios que detinham e sustentavam sistemas de conhecimento ordenado e, por vezes, escrito, o epistemicídio foi particularmente violento e, paradoxalmente, foi acompanhado pelo fascínio da diferença epistemológica e a absorção ou aproveitamento seletivos. Em outras regiões, a ciência e a evangelização atuaram como se operassem em tabula rasa.

A ciência colonial foi sempre uma ciência truncada em relação ao conhecimento existente na Europa. Por exemplo, no século XVII estavam vigentes (ainda que com difusão diferente) duas concepções de natureza, a cartesiana, que concebia a natureza como desprovida de dignidade divina e, por isso, à disposição dos seres humanos (res extensa), e a concepção espinozista que distinguia entre a natureza inerte (natura naturata) e a natureza fonte sagrada de vida (natura naturans) e, como tal, plena de dignidade divina (deus sive natura).

A concepção que foi adotada nas colônias foi a concepção cartesiana porque era essa a que permitia explorar os recursos naturais sem limite e mesmo considerar os povos nativos como parte da natureza e, tal como ela, totalmente disponíveis para os interesses coloniais.

Como, no contexto atual do Brasil e do mundo, é possível compreender a colonialidade dos saberes?

O colonialismo, ao contrário do que se pensa, não terminou com as independências, apenas mudou de forma. Passou a ser um colonialismo interno, desde a concentração de terra até ao racismo. Vivemos em sociedades capitalistas, colonialistas e heteropatriarcais. Obviamente, a questão epistemológica é hoje muito mais complexa porque a ciência tem um pluralismo interno que permitiu que ela também se tornasse um instrumento eficaz contra o colonialismo. Parte do ataque de hoje à universidade vem daí. Mas o conhecimento científico continua afirmando uma superioridade incondicional e em abstrato que acaba por legitimar o epistemicídio, ontem como hoje. Se eu quero ir à luapreciso do conhecimento científico, mas se eu quero conhecer e defender a biodiversidade da Amazônia, preciso do conhecimento indígena. Isto, que parece evidente, continua a ser negado pelas concepções dominantes de ciência e do ensino superior.

De que forma podemos compreender hoje, no Brasil e no mundo, o papel da universidade pública?

Dado o seu pluralismo interno, a ciência pode ser um instrumento contra a dominação capitalista, colonialista e patriarcal. A universidade pública em contexto democrático tem defendido esse pluralismo ao defender a liberdade acadêmica como pressuposto da produção de um conhecimento livre, crítico e independente. Esse conhecimento confronta as elites retrógradas ao pôr a sua dominação injusta a nu. Daí que elas não desperdicem as oportunidades para tentar neutralizar a universidade pública. Por outro lado, a universidade pública foi onde se construíram os projetos de país. Estes projetos foram quase sempre excludentes, pois não incluíram a história da resistência anticolonial, os povos indígenas, os povos de matriz africana, as mulheres, para não falar dos direitos do povo cigano ou de pessoas com necessidades especiais etc.

Porém, nas últimas décadas houve esforço notável no sentido de tornar esse projeto mais inclusivo e intercultural. Esse esforço está hoje no centro da hostilidade à universidade pública. É que o neoliberalismo não está mais interessado em projetos de país. Para ele, a economia é uma só, capitalista e global, e as elites que a governam devem ser treinadas em universidades igualmente globais. As universidades nacionais são empecilho perigoso.

Como o senhor analisa o espaço da universidade hoje?

É um espaço crescentemente plural e diverso que começa a ter consciência de que tem ainda um longo caminho a fazer no sentido de se descolonizar, democratizar e despatriarcalizar. Mas, na medida em que toma consciência disto, torna-se mais forte e mais perigosa para as “elites do atraso” como bem diz o Jessé de Souza [1]. A universidade pública (e a universidade privada não lucrativa e com missão universitária, isto é, a universidade que recusa ser uma universidade-negócio) é talvez a mais bem administrada instituição do Estado e aquela em que há menos corrupção. É um espaço de convivência democrática que começa a conhecer os limites da sua democratização e no melhor dos casos, aliás frequentes, começa a tomar medidas para os ir ultrapassando. Também nesta medida se transforma numa ameaça para o poder conservador e suas elites que querem preservar o elitismo das universidades para as manter ao seu serviço.

Existe um assédio neoliberal às universidades? Como ele se dá e que neoliberalismo é esse que incide também sobre os saberes?

O neoliberalismo começou a penetrar na universidade em grande escala a partir dos anos 1980, quando se começou a expandir o que designo como capitalismo universitário. Trata-se de transformar a universidade, de um bem comum, em investimento lucrativo.

Um célebre estudo da Merril Lynch [2] afirmava nessa época que a saúde e a educação superior seriam duas das áreas de investimento mais lucrativo nas décadas seguintes. Este objetivo exigia a degradação das universidades públicas para abrir espaço para as universidades privadas. Foi aí que a universidade pública deixou de ser em muitos países uma prioridade para o Estado. Foi esta a origem da chamada crise financeira das universidades públicas.

As cinco fases do capitalismo universitário

O capitalismo universitário teve várias fases – em alguns países os processos foram simultâneos:

A primeira fase foi, como disse, a degradação financeira da universidade pública (incluindo salários de professores e bloqueio de carreiras) para permitir a criação de universidades privadas com pessoal qualificado. Os primeiros professores foram quase todos formados em universidades públicas em cuja formação o Estado tinha feito um grande investimento. Deu-se, assim, o que podemos designar como a acumulação primitiva do sistema privado de ensino superior: uma transferência massiva de investimento público para o setor privado.

A segunda fase consistiu na ideia de que a universidade devia privilegiar a formação da força de trabalho qualificada exigida pela economia. Todos os outros objetivos deviam ser negligenciados ou eliminados.

A terceira fase foi que a universidade pública devia ser ela própria um mercado onde os estudantes deviam pagar para entrar (o anátema da gratuidade demagogicamente convertido num privilégio injusto). E onde os professores deviam tornar-se mais competitivos, criando-se mecanismos quantitativos para medir a sua produtividade e tornando as carreiras precárias para incentivar a competitividade.

A quarta fase foi a invenção dos rankings das universidades, classificações globais das universidades (dos seus professores) para que cada universidade passasse a ter um valor de mercado globalmente reconhecido. No caso de se liberalizar inteiramente o sistema de ensino universitário, o preço a pagar por uma franquia de um curso de uma dada universidade dependeria da localização no ranking, tanto da universidade vendedora como da universidade compradora. O ranking, tal como o PIB, é extremamente seletivo e enviesado nos fatores que contabiliza. Está na origem da enorme estratificação e segmentação do sistema universitário, uma estratificação e segmentação que discrimina contra as universidades de quase todos os países e contra a maioria delas dentro de cada país. Trata-se de uma globalização universitária capitalista, totalmente oposta à cooperação e internacionalização interuniversitária que existia antes.

A quinta fase, talvez a mais recente, é que a universidade no seu conjunto e, portanto, também a universidade pública deve ser, não só um mercado capitalista, mas também deve ser gerida como uma empresa capitalista privada. A distinção entre universidade pública e privada deve diluir-se a prazo: os estudantes são consumidores de um serviço produzido pela universidade de que os trabalhadores mais qualificados são os professores.

Obviamente, o capitalismo universitário tem-se confrontado com muita resistência e, em certos países, como no caso do Brasildurante os governos do PT, tem havido fortes movimentos de contracorrente. O Projeto Future-se visa neutralizar esse movimento e avançar com os objetivos do capitalismo universitário. E avançar de maneira brutal, tipo terapia de choque, para queimar etapas e fazer colapsar as fases acima mencionadas.

Por que a universidade se torna um objeto de desejo para lógicas neoliberais?

Por duas razões. Primeiro, como referi, é considerado um investimento lucrativo. Segundo, a transformação capitalista da universidade retira-lhe a capacidade de produzir conhecimento crítico, livre e independente. A universidade é assim domesticada e sujeita à lógica global capitalista. Não é necessária a repressão policial. Basta que a monotonia das medidas de medição do desempenho e do ranking façam o trabalho que se espera delas.

Podemos, ainda, afirmar que a universidade também se torna um terreno de desejo da extrema direita que ascende no mundo? Por quê?

A extrema direita vê na universidade um ambiente particularmente hostil precisamente porque esta tem vindo a operar gradualmente contra tudo o que é anátema para a extrema direita: democratização, produção de conhecimento com vocação anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal, luta contra os preconceitos raciais e sexuais e contra conservadorismo religioso ou de casta (no caso da Índia).

Hoje, existe a emergência de uma Reforma Universitária? De que ordem deve ser essa reforma e em que medida o espírito (a alma, a consciência) da Reforma de Córdoba [3], de 1918, ainda pode inspirar?

Infelizmente a reforma de que se fala hoje — flagrantemente o caso de Future-se — está nos antípodas da reforma animada no continente pelos estudantes de Córdoba (Argentina) de 1918. Esta última visou aumentar a responsabilidade social da universidade de que nasceram, por exemplo, os departamentos de extensão universitária. O capitalismo universitário visa substituir a responsabilidade social pela eficiência econômica. A reforma capitalista da universidade é uma contrarreforma. Não visa dar um futuro à universidade. Visa antes eliminar o futuro da universidade enquanto entidade específica com uma missão abrangente na sociedade. Visa acabar com a ideia de universidade tal como a entendemos hoje.

Como a universidade pode ajudar a construir uma sociedade que supere as estruturas patriarcais, capitalistas e coloniais?

A verdadeira reforma da universidade deverá aprofundar os seguintes objetivos. Identifico os principais vetores:

1) Ampliar a democratização da universidade, não apenas no domínio do acesso, como no domínio do professorado, como no domínio da pesquisa e da extensão.

2) Fazer uma reconversão epistemológica no sentido de passar do pluralismo interno da ciência ao pluralismo externo. É o que designo por Epistemologias do Sul, isto é, o reconhecimento da existência de conhecimentos válidos para além do conhecimento científico, particularmente os conhecimentos nascidos nas lutas contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, produzidos pelas populações que mais duramente têm sofrido as injustiças e as discriminações causadas por esses modos de dominação, tanto no passado como hoje. Não se trata de qualquer movimento anticiência.

Trata-se exatamente do oposto, na medida em que reconhecer os limites da ciência e levá-la a dialogar com outros conhecimentos não só aumenta a justiça cognitiva sem a qual não há justiça social, como dá à ciência uma nova e excitante tarefa, a de contribuir para produção de ecologias de saberes que fortaleçam as lutas das classes e populações sociais oprimidas, exploradas, discriminadas. Um exemplo basta para ilustrar: no movimento antiagrotóxicos produz-se uma ecologia criativa de saberes entre os conhecimentos científicos de médicos, engenheiros, biólogos e químicos e os conhecimentos das populações camponesas, indígenas, quilombolas e ribeirinhas afetadas pela contaminação das suas águas, a degradação das suas terras e o envenenamento dos seus corpos.

O saber científico dos que fizeram doutoramentos universitários deve saber dialogar e enriquecer-se com o saber notório dos que têm o doutoramento da vida. Nisto consiste a tarefa descolonizadora da universidade, uma tarefa exigente porque tem um componente de autocrítica que nem sempre é fácil de digerir.

3) A universidade deve lutar contra o elitismo com que sempre lidou com as escolas e os professores do ensino médio e secundário e criar formas de cooperação e de formação dos que lutam no seu dia a dia contra a educação-negócio e por uma educação libertadora, emancipadora.

4) A universidade deve dar testemunho na prática da sua vocação anticapitalista, favorecendo, na provisão dos seus serviços, as economias familiares, cooperativas, solidárias, de mulheres, camponesas, indígenas, quilombolas. Por exemplo, as universidades não podem estar apenas fisicamente próximas a favelas e periferias. Devem estar, na prática, solidárias com a luta contra a injustiça social e racial de que as suas populações são vítimas.

5) As universidades devem criar formas não capitalistas (fora da lógica dos rankings) de cooperação interuniversitária, a nível nacional e internacional. Um bom exemplo é a rede de universidades sul-sul, entre universidades brasileiras e argentinas, recentemente criada no âmbito das celebrações do centenário da Reforma de Córdoba.

Sem ainda superar as lógicas colonialistas, quais os riscos de adotarmos o próprio colonialismo como a solução para os problemas dos países de terceiro mundo?

Em minha opinião, o subcontinente e, particularmente o Brasil, está a ser sujeito a um violento processo de recolonização que abrange múltiplos setores: sistema judiciário, entrega de recursos naturais e investimentos estratégicos, destruição da base industrial, sobretudo no setor da construção civil para abrir caminho às empresas estrangeiras, educação e saúde, evangelização promotora da teologia da prosperidade etc.

Como o senhor interpreta a ascensão da extrema direita no Brasil e no mundo a partir de lacunas deixadas pela esquerda? E que lacunas são essas? Como superá-las?

Vivemos uma onda reacionáriano mundo. Distingue-se do conservadorismo. O pensamento conservador crê nos valores da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, embora dê total prioridade ao primeiro e o conceba mais pela ótica da liberdade econômica do que pela ótica da liberdade política, cultural e social. Ao contrário, o pensamento reacionário pretende regressar a um mundo pré-Revolução Francesa, um mundo de privilégios e de hierarquias sociais assentes em supostas hierarquias naturais, sejam elas sexuais, étnico-raciais, religiosas ou de castas.

O movimento de extrema direita esteve sempre presente, numas épocas mais e noutras menos. Neste momento, é a versão ideológica mais consistente da justificação da extrema desigualdade social causada pela versão mais antissocial do capitalismo que hoje domina: o capital financeiro. A esquerdadeve se autocriticar sem se autoflagelar. A sua ilusão principal foi pensar que o poder de governo incluía o poder social, cultural e econômico. Ora, isso nunca ocorreu e agora tem de reconhecer amargamente esse erro e recomeçar de novo.

Em que medida as chamadas pautas identitárias (feminismo, negritude, diversidade sexual) desvertebram os movimentos de esquerda?

Em nenhum caso. Essa ideia decorre de visões marxistas eurocêntricas que viveram na ilusão que o capitalismo podia existir sem colonialismo e sem patriarcado. Não pode. Não há trabalho livre, capitalista sem a seu lado existir trabalho desvalorizado e não pago, seja sob a forma de trabalho escravo, trabalho racializado ou sexualizado ou ainda o trabalho não pago da economia de cuidado que continua a recair predominantemente nas mulheres.

O drama da nossa época é que a dominação moderna tem três cabeças principais que atuam articuladamente (capitalismo, colonialismo e patriarcado) enquanto a resistência contra ela tem estado fragmentada. Muitas lutas anticapitalistas têm sido racistas e sexuais, muitas lutas anticolonialistas e antirracistas têm sido sexistas e pró-capitalistas e muitas lutas feministas têm sido racistas e pró-capitalistas. Enquanto a dominação atuar articuladamente e a resistência contra ela atuar fragmentadamente, não haverá justiça social.

Quais os desafios para fazer frente a esse avanço neoliberal e de extrema direita que temos vivido?

A dominação capitalista, colonialista e patriarcal está se revelando cada vez mais incompatível com a democracia, mesmo a democracia de baixa intensidade como é a democracia liberal. As democracias atuais correm o risco de morrer democraticamente ao eleger antidemocratas. O desafio maior é a defesa da democracia e da convivência social a que ela apela. As forças políticas de direita conservadora não são defensoras confiáveis da democracia porque sempre que têm de optar entre mais democracia ou mais capitalismo, optam por mais capitalismo, como se mostrou no golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Recentemente publiquei um livro de intervenção — Esquerdas do Mundo, Uni-vos! (Boitempo Editorial, 2017) — no qual apelo a que as diferentes forças de esquerda esqueçam tanto os sectarismos passados como alianças espúrias e destrutivas com a direita, e aprendam a unir-se na defesa da democracia. Amanhã pode ser demasiado tarde.

Notas:

[1] Jessé José Freire de Souza (ou Jessé Souza) (1960): professor universitário e pesquisador brasileiro. Em 2 de abril de 2015 foi nomeado pela Presidência da República ao cargo de presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cargo anteriormente ocupado por Sergei Suarez Dillon Soares. Foi demitido do cargo em maio de 2016, quando Michel Temer assumiu interinamente a Presidência, depois do afastamento de Dilma Rousseff. Ele concedeu inúmeras entrevistas para IHU On-Line, entre elas Nova classe média: um discurso economicista; e Ralés, batalhadores e uma nova classe média. Acesse mais aqui. (Nota da IHU On-Line).

[2] Merrill Lynch & Co., Inc. é um banco norte-americano de investimentores e provedores de outros serviços financeiros. Foi adquirido pelo Bank of America em 2008 (Nota da IHU On-Line).

[3] Reforma Universitária de Córdoba, também conhecida como Reforma Universitária de 1918: foi um movimento de projeção latino-americana para democratizar a universidade e conferir-lhe um caráter científico. Começou com uma rebeldia estudantil na Universidade Nacional de Córdoba da Argentina que se estendeu entre março e outubro de 1918, durante a qual houve violentos confrontos entre reformadores e católicos. Sua data simbólica é 15 de junho de 1918. (Nota da IHU On-Line).